近日,全國(guó)多地遭遇持續(xù)強(qiáng)降雨天氣,“暴雨”等相關(guān)話題接連登上熱搜,刷屏社交網(wǎng)絡(luò)。從北到南,從沿海到內(nèi)陸,極端天氣正以愈加頻繁和猛烈的姿態(tài)叩擊著現(xiàn)代城市的防線。那么,我們所依賴的城市,是否真的足夠“結(jié)實(shí)”?又是什么,在風(fēng)雨中默默支撐著千萬(wàn)人的日常與安寧?

在這場(chǎng)看不見的戰(zhàn)役背后,中國(guó)城市規(guī)劃學(xué)會(huì)作為中國(guó)科協(xié)團(tuán)體會(huì)員之一,從制定適應(yīng)氣候變化的城市設(shè)計(jì)導(dǎo)則,到指導(dǎo)重點(diǎn)城市開展防洪排澇系統(tǒng)評(píng)估與更新,再到組織專家團(tuán)隊(duì)深入一線提供技術(shù)支援,開展了一場(chǎng)關(guān)于城市“韌性”的深刻變革。

暴雨來(lái)時(shí),數(shù)字模型已“跑”過(guò)百遍 就在這個(gè)8月,當(dāng)臺(tái)風(fēng)“竹節(jié)蟲”席卷之時(shí),充斥著鋼筋水泥的上海街道短時(shí)間內(nèi)積水成河,地下空間滲水暗涌,防洪體系似乎承受著嚴(yán)峻考驗(yàn)。

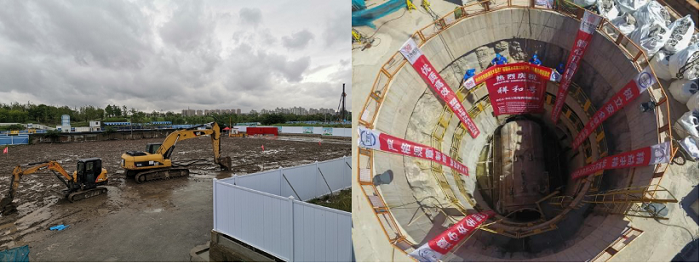

隧道、弄堂、河岸、小區(qū)……早些年,暴雨后的上海積水頗深。均由中國(guó)城市規(guī)劃學(xué)會(huì)供圖

慶幸的是,“現(xiàn)在,城市退水速度已經(jīng)可以從‘以天計(jì)’縮短至‘以小時(shí)計(jì)’,內(nèi)澇完全能夠在2小時(shí)內(nèi)排出。”隧道股份上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱隧道股份城建設(shè)計(jì)集團(tuán))水務(wù)與環(huán)境設(shè)計(jì)研究院院長(zhǎng)蔣明介紹道。

這背后,是一場(chǎng)靜默卻高效的系統(tǒng)戰(zhàn)役。

“人們可能會(huì)以為,相關(guān)部門會(huì)在暴雨到來(lái)時(shí)才開始采取行動(dòng)。其實(shí),我們?cè)谟昵熬鸵选蛲暌粓?chǎng)仗’。”蔣明解釋道,“上海中心城區(qū)是典型的‘圍區(qū)’,地勢(shì)平坦,雨水無(wú)法自然排走,全靠泵站強(qiáng)排。一旦雨強(qiáng)超過(guò)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),城市就成了‘盆’。因此,我們必須知道:哪里會(huì)積水?積多少?多久能退?”

據(jù)他介紹,通過(guò)建立起“空-天-地”一體化智能監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng),可以實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)地下水位的變化情況,以便及時(shí)掌握地下水位升高的趨勢(shì)和范圍,為地下水上升可能引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害提前預(yù)警,也為規(guī)劃和設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

“每當(dāng)氣象部門發(fā)布預(yù)警后,我們便將預(yù)測(cè)降雨輸入模型,模擬運(yùn)行數(shù)百種情景。比如這次臺(tái)風(fēng),模型預(yù)判寶山局部可能遭遇百年一遇降雨,因此我們立刻建議水務(wù)局提前部署機(jī)動(dòng)排澇車,疏散低洼地帶居民——這些動(dòng)作,都在雨落之前完成。”蔣明說(shuō)道。

真正的考驗(yàn),始于第一滴雨落下。

“城市防汛是一張網(wǎng),牽一發(fā)而動(dòng)全身。”中國(guó)城市規(guī)劃學(xué)會(huì)地下空間分會(huì)副主任委員,隧道股份城建設(shè)計(jì)集團(tuán)董事長(zhǎng)蔣應(yīng)紅指出,在這張網(wǎng)中把水務(wù)、交通、建設(shè)、應(yīng)急等多個(gè)系統(tǒng)整合在一起,實(shí)現(xiàn)了信息的實(shí)時(shí)共享與指令的快速下達(dá)。

其中,水務(wù)局作為“指揮中樞”,實(shí)時(shí)測(cè)算泵站負(fù)荷,動(dòng)態(tài)調(diào)整排水策略,而隧道股份城建設(shè)計(jì)集團(tuán)承擔(dān)“技術(shù)大腦”,一旦監(jiān)控到隧道積水風(fēng)險(xiǎn)升高,立即建議封閉入口。同時(shí),還與其下多個(gè)專業(yè)院進(jìn)行配合,保障地鐵站防澇和開展隧道清淤、抽水等任務(wù)。他們共同依托“一網(wǎng)統(tǒng)管”平臺(tái),實(shí)現(xiàn)指令秒級(jí)下達(dá)、資源精準(zhǔn)調(diào)度。

“我們的核心指標(biāo)是:30分鐘響應(yīng),2小時(shí)退水。”蔣明強(qiáng)調(diào),“30分鐘內(nèi),搶險(xiǎn)車輛必須出發(fā);2小時(shí)內(nèi),積水必須退至15厘米以下——這是安全線。超過(guò)20厘米,汽車排氣管可能進(jìn)水,人就有生命危險(xiǎn)。”

這樣的協(xié)同體系帶來(lái)的效果是顯著的。“過(guò)去,臺(tái)風(fēng)過(guò)后常有車輛被困隧道。現(xiàn)在,得益于數(shù)字化預(yù)警技術(shù)和采取及時(shí)封路措施,這類事故已多年未發(fā)生。”他語(yǔ)氣中帶著一絲欣慰。

暴雨之后:打造“會(huì)呼吸”的海綿城市 不止今年上海汛期的持續(xù)強(qiáng)降雨帶來(lái)的險(xiǎn)情,面對(duì)城市在氣候挑戰(zhàn)面前的危機(jī),隧道股份城建設(shè)計(jì)集團(tuán)還在全國(guó)多地開展了有針對(duì)性的搶險(xiǎn)設(shè)計(jì)和技術(shù)探索。

隧道股份城建設(shè)計(jì)集團(tuán)水務(wù)環(huán)境院總工助理兼水利分院總工陳茹還記得,在2024年西南腹地某市汛期的連續(xù)暴雨后,由于地下水位暴漲,該地一商場(chǎng)1600平方米地下室底板開裂涌水,水深已經(jīng)達(dá)到30厘米。“若不及時(shí)控制,整座建筑將如船只般被地下水托起,先傾斜、再開裂,最終面臨倒塌的風(fēng)險(xiǎn)。”

由于當(dāng)?shù)靥幱诳λ固氐孛玻叵滤只钴S,傳統(tǒng)抗浮措施幾乎失效。接到搶險(xiǎn)任務(wù)后,隧道股份城建設(shè)計(jì)集團(tuán)迅速組建技術(shù)團(tuán)隊(duì)趕赴現(xiàn)場(chǎng)。面對(duì)這場(chǎng)“地下危機(jī)”,他們沒(méi)有貿(mào)然行動(dòng),而是提出了獨(dú)創(chuàng)的“三步法”應(yīng)急搶險(xiǎn)體系——

首先,通過(guò)布設(shè)監(jiān)測(cè)井,結(jié)合水文地質(zhì)數(shù)據(jù)與滲流模型,精準(zhǔn)診斷出高壓水頭的來(lái)源與傳導(dǎo)路徑;隨后,控制布點(diǎn)抽排與壓力平衡技術(shù),逐步釋放底板下方的浮托力,遏制建筑繼續(xù)上浮;當(dāng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定后,實(shí)施高強(qiáng)度灌漿加固與防水封堵,徹底恢復(fù)底板的完整性與抗?jié)B能力。

“最終,險(xiǎn)情被成功化解,建筑直到現(xiàn)在仍舊安然無(wú)恙。”陳茹自豪地表示。

在這樣的技術(shù)實(shí)踐中,中國(guó)的城市也正在從“被動(dòng)應(yīng)對(duì)”走向“主動(dòng)防御”,走在高效建設(shè)“海綿城市”的道路上。

什么是海綿城市?“簡(jiǎn)單說(shuō),就是讓城市像海綿一樣吸水?dāng)D水,實(shí)現(xiàn)城市水資源的高效收集與利用。”蔣明指出,曾經(jīng)的城市建設(shè)用混凝土覆蓋大地,讓雨水無(wú)處可去,最終換來(lái)“一場(chǎng)雨便全城看海”的窘境。而“海綿城市”,正是對(duì)這種發(fā)展模式的修正。

不同城市,實(shí)踐路徑也各不相同。北方地下水位低,重在“滲”;而上海地下水位高,土壤滲透性差,便更強(qiáng)調(diào)“滯”與“蓄”。據(jù)蔣明介紹,目前他們已在上海建起了大量的調(diào)蓄池、雨水花園、下沉式綠地,甚至在廣場(chǎng)、公園中也暗藏蓄水空間。“當(dāng)暴雨來(lái)襲,這些‘海綿體’悄然吸水,減少管網(wǎng)壓力。”

除了吸水、放水的“海綿”,蔣明指出,城市還需要擁有像橡皮筋一樣的“韌性”——在臺(tái)風(fēng)、暴雨、地震后也能快速恢復(fù)原狀的能力。城市的“韌性”建設(shè)直指關(guān)鍵系統(tǒng)的抗災(zāi)能力、適應(yīng)能力與快速修復(fù)能力。目前,隧道股份城建設(shè)計(jì)集團(tuán)已在上海、東南和西南等地深度參與了監(jiān)測(cè)設(shè)備的設(shè)計(jì)與部署。

上海桃浦污水處理廠初期雨水調(diào)蓄工程順利完工。

在蔣明看來(lái),監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)真正的突破,來(lái)自模型精度的十年磨一劍。“早期模型預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率不足80%,而我們通過(guò)自建監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)反演、局部校準(zhǔn),才將數(shù)據(jù)一步步逼近真實(shí)。在融合大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)的今天,模型精度如今已穩(wěn)定在90%以上。”

“比如,當(dāng)我們預(yù)測(cè)到大雨主要落到上海浦東,那就可以提前把青浦、閔行的應(yīng)急力量調(diào)過(guò)去。”他表示,這種從“廣域防御”到“精準(zhǔn)響應(yīng)”的轉(zhuǎn)變,正是技術(shù)賦予城市的“智慧韌性”。

聯(lián)動(dòng)發(fā)力,讓城市更美好 憑借貫通規(guī)劃咨詢、工程設(shè)計(jì)到運(yùn)維數(shù)據(jù)積累的全鏈條能力,隧道股份城建設(shè)計(jì)集團(tuán)已成為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的“全周期”實(shí)踐者。而在這背后,離不開中國(guó)城市規(guī)劃學(xué)會(huì)的深層支撐。

就像一座橋梁,中國(guó)城市規(guī)劃學(xué)會(huì)構(gòu)建出了全學(xué)科領(lǐng)域高質(zhì)量學(xué)術(shù)交流平臺(tái),通過(guò)組織,將分散在高校、設(shè)計(jì)院、施工方、運(yùn)營(yíng)單位與政府管理部門的力量,編織成一張推動(dòng)城市進(jìn)步的知識(shí)網(wǎng)絡(luò)。

浙江嘉善縣伍子塘流域綜合整治工程后海晏河清的景象。

每年,中國(guó)城市規(guī)劃學(xué)會(huì)將組織開展一系列大型綜合性學(xué)術(shù)活動(dòng)和小型專題交流活動(dòng)。在這些活動(dòng)中,住建部領(lǐng)導(dǎo)、院士專家、總規(guī)劃師、高校學(xué)者與一線工程師齊聚一堂、暢所欲言。“我們?cè)谶@里發(fā)布上海的經(jīng)驗(yàn),也學(xué)習(xí)北京、深圳的做法。很多好點(diǎn)子,往往就在一場(chǎng)茶歇的交談中誕生。”蔣應(yīng)紅說(shuō)道。

在技術(shù)層面,中國(guó)城市規(guī)劃協(xié)會(huì)還致力于推動(dòng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定。隨著國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)逐步轉(zhuǎn)向宏觀指導(dǎo),團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)成為行業(yè)技術(shù)引領(lǐng)的新力量。

“學(xué)會(huì)根據(jù)城市發(fā)展需求發(fā)布編制指南,再由成員單位‘揭榜掛帥’,牽頭組織編寫。”蔣應(yīng)紅強(qiáng)調(diào),這一過(guò)程絕非閉門造車,而是典型的“產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同——高校提供理論支撐,設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)技術(shù)轉(zhuǎn)化,建設(shè)單位確保可行性,運(yùn)營(yíng)方反饋使用痛點(diǎn)。“正是在這種多方共議、反復(fù)打磨中,制定出的標(biāo)準(zhǔn)才真正具備生命力與普適性。”

這一體系之上,中國(guó)科協(xié)則開展了更廣泛的統(tǒng)籌與推動(dòng)。蔣應(yīng)紅表示,每當(dāng)面臨復(fù)雜挑戰(zhàn),急需專業(yè)力量介入時(shí),中國(guó)科協(xié)便會(huì)從其智庫(kù)網(wǎng)絡(luò)中遴選專家,組成“技術(shù)智囊團(tuán)”提供解決方案。

蔣應(yīng)紅及其團(tuán)隊(duì)在內(nèi)的業(yè)內(nèi)頂尖人才是這一智庫(kù)網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。“我們?cè)河?000多名員工,其中80%以上擁有中高級(jí)職稱,”他說(shuō),“這意味著我們不僅承擔(dān)著工程實(shí)踐的使命,更有義務(wù)為國(guó)家的科技決策貢獻(xiàn)專業(yè)知識(shí)與一線經(jīng)驗(yàn)。”

通過(guò)這樣的探索和實(shí)踐,我們究竟在建造怎樣的城市?

蔣應(yīng)紅深情地表示,理想的城市應(yīng)是宜居、美麗、韌性、文明與智慧的統(tǒng)一體。“真正的韌性,不在于高樓有多密,道路有多寬,而在于當(dāng)暴雨傾盆時(shí),城市能像海綿一樣從容吸納,當(dāng)久旱不雨時(shí),又能將積蓄的資源悄然釋放。打造一座懂得呼吸、能夠自愈、與自然共生的城市,這才是我們所追尋的未來(lái)。”

來(lái)源:中國(guó)科學(xué)報(bào)